Suites Et Reccurence

Terminale

COURS: Suites & Récurrences

Introduction

Les suites numériques sont des objets mathématiques fondamentaux qui permettent de modéliser de nombreux phénomènes évolutifs. Le raisonnement par récurrence est une méthode de démonstration puissante qui s'apparente à l'effet domino. Ce chapitre explore ces deux concepts essentiels en mathématiques.

I. Raisonnement par récurrence

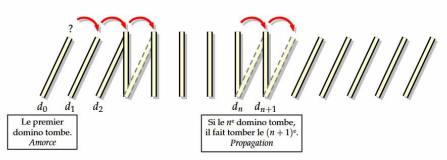

1. L'effet domino

Le raisonnement par récurrence fonctionne comme l'effet domino. Il faut deux conditions :

• L'amorce : Le premier domino d₀ tombe

• La propagation : Si un domino dₙ tombe, alors le suivant dₙ₊₁ tombe aussi

Soit la suite \((u_n)\) définie par \(u_0 = 0,3\) et \(\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{2}\)

Initialisation : \(u_0 = 0,3\) vérifie \(0 < u_0 < 1\) ✓

Hérédité : Si \(0 < u_n < 1\), alors \(0 < \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{2} < 1\), donc \(0 < u_{n+1} < 1\) ✓

Conclusion : La propriété est vraie pour tout \(n \in \mathbb{N}\)

2. Conjecture et raisonnement par récurrence

- Calculer les premiers termes pour former une conjecture

- Démontrer l'hérédité de la propriété

- Vérifier l'initialisation pour un ou plusieurs rangs

- Conclure par le principe de récurrence

Soit \((u_n)\) définie par \(u_0 = 0\) et \(\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2u_n + 1\)

Conjecture : \(u_n = 2^n - 1\)

Hérédité : Si \(u_n = 2^n - 1\), alors \(u_{n+1} = 2(2^n - 1) + 1 = 2^{n+1} - 1\) ✓

Initialisation : \(u_0 = 0 = 2^0 - 1\) ✓

Conclusion : \(\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n - 1\)

3. Axiome de récurrence

Soit \(P_n\) une propriété définie sur \(\mathbb{N}\). Si :

• \(P_n\) est initialisée à partir du rang 0 (ou \(n_0\))

• \(P_n\) est héréditaire à partir du rang 0 (ou \(n_0\))

Alors \(P_n\) est vraie pour tout \(n \in \mathbb{N}\) à partir du rang 0 (ou \(n_0\))

Le raisonnement par récurrence comporte toujours deux phases :

- Prouver l'initialisation : la propriété est vraie au rang de départ

- Prouver l'hérédité : si la propriété est vraie au rang n, elle l'est au rang n+1

4. Inégalité de Bernoulli

Pour tout réel \(a > 0\) et pour tout \(n \in \mathbb{N}\) : \[(1 + a)^n \geq 1 + na\]

Initialisation : Pour \(n = 0\), \((1 + a)^0 = 1\) et \(1 + 0 \times a = 1\), donc \(1 \geq 1\) ✓

Hérédité : Supposons \((1 + a)^n \geq 1 + na\) (HR)

Alors \((1 + a)^{n+1} = (1 + a)^n \times (1 + a) \geq (1 + na)(1 + a) = 1 + na + a + na^2\)

Comme \(na^2 \geq 0\), on a \((1 + a)^{n+1} \geq 1 + (n+1)a\) ✓

5. Application aux suites

Soit \((u_n)\) définie par \(u_0 = 1\) et \(\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}\)

Initialisation : \(u_0 = 1\) et \(u_1 = \sqrt{3} \approx 1,732\)

On a bien \(0 < 1 < \sqrt{3} < 2\) ✓

En ajoutant 2 : \(2 < 2 + u_n < 2 + u_{n+1} < 4\)

En prenant la racine : \(\sqrt{2} < u_{n+1} < u_{n+2} < 2\)

Comme \(\sqrt{2} \approx 1,414 > 0\), on a \(0 < u_{n+1} < u_{n+2} < 2\) ✓

6. Situations amenant à une conclusion erronée

Situation 1 : Hérédité seule vérifiée

Propriété : \(\forall n \in \mathbb{N}\), 3 divise \(2^n\)

Initialisation : 3 ne divise pas \(2^0 = 1\) ✗

Conclusion : La propriété est fausse malgré l'hérédité !

Propriété : \(\forall n \in \mathbb{N}\), \(n^2 - n + 41\) est premier

Contre-exemple : Pour \(n = 41\), on a \(41^2 - 41 + 41 = 41^2 = 1681 = 41 \times 41\)

Conclusion : La propriété est fausse ! L'initialisation seule ne suffit pas.

II. Limite d'une suite

1. Limite finie

On dit que la suite \((u_n)\) a pour limite \(\ell\) si, et seulement si, tout intervalle ouvert contenant \(\ell\) contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

Cette définition traduit l'accumulation des termes \(u_n\) autour de \(\ell\). Lorsque \(\ell\) existe, la limite est unique.

Les suites définies pour tout \(n \in \mathbb{N}^*\) par :

• \(\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\), \(\left(\frac{1}{n}\right)\), \(\left(\frac{1}{n^2}\right)\), ..., \(\left(\frac{1}{n^k}\right)\) avec \(k \in \mathbb{N}^*\)

ont pour limite 0

Déterminer à partir de quel entier n, le terme uₙ est dans un intervalle centré en l et de rayon 10⁻ᵖ.

Cette suite converge vers 0,5. Pour p = 3, on trouve n = 5.

from math import*

def lim(p):

u=0.1

n=0

while abs(u-0.5)>=10**(-p):

u=2u(1-u)

n+=1

return n

2. Limite infinie

On dit que la suite (uₙ) a pour limite +∞ (resp. -∞) si, et seulement si, tout intervalle ]A; +∞[ (resp. ]-∞; B[) contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

Pour une limite +∞, cette définition traduit l'idée que les termes de la suite arrivent à dépasser A, aussi grand soit-il. Une suite peut n'avoir aucune limite (ex: uₙ = (-2)ⁿ).

Les suites définies pour tout \(n \in \mathbb{N}\) par :

• \((\sqrt{n})\), \((n)\), \((n^2)\), ..., \((n^k)\) avec \(k \in \mathbb{N}^*\)

ont pour limite \(+\infty\)

Déterminer à partir de quel entier n, uₙ est supérieur à 10ᵖ.

Cette suite diverge vers \(+\infty\). Pour \(p = 3\), on trouve \(n = 25\).

def lim(p):

u=-2

n=0

while u<=10**p:

u=4/3*u+1

n+=1

return n

3. Limites par comparaison et par encadrement

Soit trois suites \((u_n)\), \((v_n)\), \((w_n)\). Si à partir de \(k \in \mathbb{N}\), on a :

• \(v_n \leq u_n \leq w_n\)

• \(\lim_{n \to +\infty} v_n = \ell\) et \(\lim_{n \to +\infty} w_n = \ell\)

Alors \(\lim_{n \to +\infty} u_n = \ell\)

Soit trois suites \((u_n)\), \((v_n)\), \((w_n)\). Si à partir de \(k \in \mathbb{N}\), on a :

• \(v_n \leq u_n \leq w_n\)

• \(\lim_{n \to +\infty} v_n = \ell\) et \(\lim_{n \to +\infty} w_n = \ell\)

• Si \(u_n \geq v_n\) et \(\lim_{n \to +\infty} v_n = +\infty\), alors \(\lim_{n \to +\infty} u_n = +\infty\)

• Si \(u_n \leq w_n\) et \(\lim_{n \to +\infty} w_n = -\infty\), alors \(\lim_{n \to +\infty} u_n = -\infty\)

Cas 1 : Si \(u_n \geq v_n\) et \(\lim_{n \to +\infty} v_n = +\infty\), alors \(\lim_{n \to +\infty} u_n = +\infty\)

Cas 2 : Si \(u_n \leq w_n\) et \(\lim_{n \to +\infty} w_n = -\infty\), alors \(\lim_{n \to +\infty} u_n = -\infty\)

Exemple 1 : \(u_n = \frac{\sin(n)}{n+1}\)

\(\forall n \in \mathbb{N}, -\frac{1}{n+1} \leq \frac{\sin(n)}{n+1} \leq \frac{1}{n+1}\)

Comme \(\lim_{n \to +\infty} \left(-\frac{1}{n+1}\right) = \lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n+1} = 0\), on a \(\lim_{n \to +\infty} u_n = 0\)

\(\forall n \in \mathbb{N}, n + \sin(n) \geq n - 1\)

Comme \(\lim_{n \to +\infty} (n - 1) = +\infty\), on a \(\lim_{n \to +\infty} v_n = +\infty\)

4. Opérations sur les limites

4.1 Limite d'une somme

La limite d'une somme est généralement la somme des limites, sauf pour les formes indéterminées marquées F.I.

| Si (uₙ) a pour limite | l | l | +∞ | +∞ | +∞ | -∞ | -∞ |

| Si (vₙ) a pour limite | l' | +∞ | -∞ | +∞ | -∞ | +∞ | -∞ |

| alors (uₙ + vₙ) a pour limite | l + l' | +∞ | -∞ | +∞ | F.I.* | F.I.* | -∞ |

Exemple 1 : uₙ = 3n + 1 + 2/n

lim(3n + 1) = +∞ et lim(2/n) = 0, donc lim uₙ = +∞

lim((1/3)ⁿ) = 0 et lim(5 - 1/n) = 5, donc lim vₙ = 5

lim(n²) = +∞ et lim(-n + 2) = -∞ → Forme indéterminée

4.2 Limite d'un produit

La limite d'un produit est généralement le produit des limites, en appliquant la règle des signes pour les cas marqués ∞*.

| Si (uₙ) a pour limite | l | l ≠ 0 | 0 | ∞ | ∞ | ∞ |

| Si (vₙ) a pour limite | l' | ∞ | ∞ | ∞ | 0 | l' |

| alors (uₙ × vₙ) a pour limite | l × l' | ∞* | F.I. | ∞* | F.I. | ∞* |

Exemple 1 : wₙ = n² - n + 2 (résolution de la F.I.)

wₙ = n²(1 - 1/n + 2/n²)

lim(n²) = +∞ et lim(1 - 1/n + 2/n²) = 1, donc lim wₙ = +∞

lim(3ⁿ) = +∞ et lim(2 - n) = -∞, donc lim vₙ = -∞

4.3 Limite d'un quotient

La limite d'un quotient est généralement le quotient des limites, en appliquant la règle des signes pour les cas marqués ∞ ou 0.

| Si (uₙ) a pour limite | l | l ≠ 0 | 0 | l | ∞ | ∞ | ∞ |

| Si (vₙ) a pour limite | l' ≠ 0 | 0 | 0 | ∞ | l' | ∞ | ∞ |

| alors (uₙ/vₙ) a pour limite | l/l' | ∞* | F.I. | 0 | 0* | F.I. | ∞* |

(1) 0 signe constant : on écrira 0⁺ pour un nombre positif et 0⁻ pour un nombre négatif

Exemple 1 : uₙ = 5/(2n² + 1)

lim(5) = 5 et lim(2n² + 1) = +∞, donc lim uₙ = 0

lim(1 - n) = -∞ et lim(0,5ⁿ) = 0⁺, donc lim vₙ = -∞

wₙ = (n + 3/n)/(1 + 1/n)

lim(n + 3/n) = +∞ et lim(1 + 1/n) = 1, donc lim wₙ = +∞

5. Limite d'une suite géométrique

Soit q un réel. On a les limites suivantes :

• Si q > 1 alors lim qⁿ = +∞

• Si q = 1 alors lim qⁿ = 1

• Si -1 < q < 1 alors lim qⁿ = 0

• Si q ≤ -1 alors lim qⁿ n'existe pas

Soit q un réel. On a les limites suivantes :

• Si q > 1 alors lim qⁿ = +∞

• Si q = 1 alors lim qⁿ = 1

• Si -1 < q < 1 alors lim qⁿ = 0

• Si q ≤ -1 alors lim qⁿ n'existe pas

Posons q = 1 + a avec a > 0. D'après l'inégalité de Bernoulli :

qⁿ = (1 + a)ⁿ ≥ 1 + na

Comme lim(1 + na) = +∞, on a lim qⁿ = +∞

Étape 1 : Posons q = 1 + a avec a > 0 (car q > 1)

Étape 2 : D'après l'inégalité de Bernoulli :

(1 + a)ⁿ ≥ 1 + na pour tout n ∈ ℕ

Et que qⁿ = (1 + a)ⁿ ≥ 1 + na

Pour -1 < q < 1 et q ≠ 0, on pose Q = 1/|q| > 1. On utilise alors le cas précédent et la règle du quotient.

Soit (uₙ) définie par u₀ = 2 et uₙ₊₁ = 2uₙ + 5

Posons vₙ = uₙ + 5. Alors vₙ₊₁ = uₙ₊₁ + 5 = 2uₙ + 10 = 2(uₙ + 5) = 2vₙ

Donc (vₙ) est géométrique de raison q = 2 et de premier terme v₀ = 7

vₙ = 7 × 2ⁿ, donc uₙ = vₙ - 5 = 7 × 2ⁿ - 5

Comme 2 > 1, on a lim(2ⁿ) = +∞, donc lim uₙ = +∞

Définition : u₀ = 2 et uₙ₊₁ = 2uₙ + 5

Questions :

1) Montrer que la suite (vₙ) est géométrique

2) Exprimer vₙ puis uₙ en fonction de n

3) En déduire la limite de (uₙ)

1) Suite auxiliaire : Posons vₙ = uₙ + 5

vₙ₊₁ = uₙ₊₁ + 5 = (2uₙ + 5) + 5 = 2uₙ + 10 = 2(uₙ + 5) = 2vₙ

Donc (vₙ) est géométrique de raison q = 2 et v₀ = 7

3) Limite : Comme 2 > 1, lim(2ⁿ) = +∞, donc lim uₙ = +∞

6. Convergence d'une suite monotone

6.1 Suites majorées, minorées et bornées

Soit une suite (uₙ) :

• (uₙ) est majorée s'il existe M ∈ ℝ tel que : ∀n ∈ ℕ, uₙ ≤ M

• (uₙ) est minorée s'il existe m ∈ ℝ tel que : ∀n ∈ ℕ, uₙ ≥ m

• (uₙ) est bornée si elle est majorée et minorée

Soit une suite (uₙ) :

• (uₙ) est majorée s'il existe M ∈ ℝ tel que : ∀n ∈ ℕ, uₙ ≤ M

• (uₙ) est minorée s'il existe m ∈ ℝ tel que : ∀n ∈ ℕ, uₙ ≥ m

• (uₙ) est bornée si elle est majorée et minorée

Le majorant ou le minorant n'est pas unique. Si 2 majore la suite (uₙ), alors tout réel supérieur à 2 majore aussi (uₙ).

Montrer que uₙ = 1/(n+1) + 1/(n+2) + ... + 1/(2n) est bornée par [1/2; 1]

Minoration : uₙ ≥ 1/(2n) + 1/(2n) + ... + 1/(2n) = n × (1/(2n)) = 1/2

Conclusion : ∀n ∈ ℕ, 1/2 ≤ uₙ ≤ 1

Problème : Montrer que uₙ = 1/(n+1) + 1/(n+2) + ... + 1/(2n) est bornée par [1/2; 1]

Preuve de la majoration :

uₙ = 1/(n+1) + 1/(n+2) + ... + 1/(2n) (n termes)

≤ 1/n + 1/n + ... + 1/n (n termes)

= n × (1/n) = 1

Donc uₙ ≤ 1

uₙ = 1/(n+1) + 1/(n+2) + ... + 1/(2n) (n termes)

≥ 1/(2n) + 1/(2n) + ... + 1/(2n) (n termes)

= n × (1/(2n)) = 1/2

Donc uₙ ≥ 1/2

6.2 Théorèmes de divergence et de convergence

Soit (uₙ) une suite :

• Si (uₙ) est croissante et non majorée alors (uₙ) diverge vers +∞

• Si (uₙ) est décroissante et non minorée alors (uₙ) diverge vers -∞

Soit (uₙ) une suite :

• Si (uₙ) est croissante et non majorée alors (uₙ) diverge vers +∞

• Si (uₙ) est décroissante et non minorée alors (uₙ) diverge vers -∞

Soit (uₙ) croissante et non majorée. Pour tout intervalle ]A; +∞[, il existe N ∈ ℕ tel que uₙ ∈ ]A; +∞[.

Comme (uₙ) est croissante, ∀n > N, on a uₙ > uₙ, donc uₙ ∈ ]A; +∞[.

Donc à partir d'un certain rang, tous les termes sont dans ]A; +∞[. La suite diverge vers +∞.

Hypothèse : (uₙ) est croissante et non majorée

Étape 1 : (uₙ) n'est pas majorée, donc pour tout intervalle ]A; +∞[, il existe N ∈ ℕ tel que uₙ ∈ ]A; +∞[

Étape 2 : Comme (uₙ) est croissante, on a : ∀n > N, uₙ > uₙ

Étape 3 : Donc : ∀n > N, uₙ ∈ ]A; +∞[

Étape 4 : Donc à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite sont dans l'intervalle ]A; +∞[

Conclusion : La suite (uₙ) diverge vers +∞

Soit (uₙ) définie par u₀ = 1 et uₙ₊₁ = uₙ + 2n + 3

Non majoration : Montrons par récurrence que ∀n ∈ ℕ, uₙ ≥ n²

• Initialisation : u₀ = 1 ≥ 0² ✓

• Hérédité : Si uₙ ≥ n², alors uₙ₊₁ = uₙ + 2n + 3 ≥ n² + 2n + 3 ≥ (n+1)² + 2 ≥ (n+1)² ✓

Donc (uₙ) n'est pas majorée

Définition : u₀ = 1 et uₙ₊₁ = uₙ + 2n + 3

1) Monotonie : ∀n ∈ ℕ, uₙ₊₁ - uₙ = 2n + 3 > 0, donc (uₙ) est croissante

2) Non majoration : Montrons par récurrence que ∀n ∈ ℕ, uₙ ≥ n²

• Initialisation : u₀ = 1 ≥ 0² ✓

• Hérédité : Si uₙ ≥ n², alors uₙ₊₁ = uₙ + 2n + 3 ≥ n² + 2n + 3 ≥ (n+1)² + 2 ≥ (n+1)² ✓

Donc (uₙ) n'est pas majorée

La réciproque est fausse ! Si une suite diverge vers +∞, elle n'est pas nécessairement croissante.

• Si une suite (uₙ) est croissante et majorée alors elle converge

• Si une suite (uₙ) est décroissante et minorée alors elle converge

• Si une suite (uₙ) est croissante et majorée alors elle converge

• Si une suite (uₙ) est décroissante et minorée alors elle converge

Soit (uₙ) définie par u₀ = 1 et uₙ₊₁ = √(2 + uₙ)

On a montré par récurrence que ∀n ∈ ℕ, 0 < uₙ < uₙ₊₁ < 2

Donc (uₙ) est croissante et majorée par 2, donc elle converge vers l avec 0 < l ≤ 2

Lorsqu'on passe à la limite, l'inégalité stricte uₙ < 2 devient large l ≤ 2.

On admet que la suite uₙ converge vers 2. Déterminer l'entier N à partir duquel uₙ > 1,999.

Résultat : lim(3) → 6, donc à partir de n ≥ 6, uₙ > 1,999

Problème : On admet que la suite uₙ converge vers 2. Déterminer l'entier N à partir duquel uₙ > 1,999.

Condition : uₙ > 1,999 ⇔ |uₙ - 2| < 10⁻³

Code Python :

Résultat : lim(3) → 6, donc à partir de n ≥ 6, uₙ > 1,999from math import*

def lim(p):

u=1

n=0

while abs(u-2)>=10**(-p):

u=sqrt(u+2)

n+=1

return n

7. Utilisation de la limite d'une suite

• Modélisation : Évolution de populations, croissance économique

• Algorithmes : Méthodes numériques, approximations

• Analyse : Continuité, dérivabilité, intégration

• Géométrie : Approximations de π, constructions géométriques

Résumé

• Le raisonnement par récurrence nécessite initialisation ET hérédité

• Les limites de suites peuvent être finies, infinies ou inexistantes

• Les opérations sur les limites suivent des règles précises (attention aux F.I.)

• Les suites géométriques ont des limites dépendant de leur raison

• Les suites monotones bornées convergent

• Les suites monotones non bornées divergent vers ±∞

• Les théorèmes de comparaison permettent de lever des indéterminations

Exercices d'application

- Démontrer par récurrence que ∀n ∈ ℕ, 1 + 2 + ... + n = n(n+1)/2

- Calculer les limites des suites : uₙ = (2n+1)/(n-3), vₙ = n² - 3n + 1

- Étudier la convergence de la suite définie par u₀ = 1 et uₙ₊₁ = (uₙ + 2)/3

- Démontrer que la suite uₙ = 1 + 1/2 + ... + 1/n diverge vers +∞

- Calculer lim(n→∞) (1 + 1/n)ⁿ

- Étudier la suite géométrique de premier terme 5 et de raison 0,8